Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодняшний день называется в церковном уставе Неделей святых праотец. Этот воскресный день предшествует неделе перед Рождеством Христовым, которая в свою очередь будет называться Неделей святых отец. Чем же различаются эти два воскресенья – нынешнее и следующее? На самом деле, если разобраться, у них больше общего, чем различного.

Так, оба этих дня посвящены воспоминаниям святых Ветхого Завета. Разница в том, что в Неделю святых отец вспоминаются больше избранные святые (например, патриархи Авраам, Исаак, Иаков, пророк Даниил, Вавилонские отроки), тогда как Неделя святых праотец посвящена всем святым Ветхозаветной Церкви. Это более масштабная память, хотя оба этих воскресенья одинаково призывают нас задуматься о том, какой путь прошли богоизбранный народ и вся история мира до Рождества Христова. И в преддверии праздника Рождества мы с благодарением Богу вспоминаем всю историю Ветхого Завета. Вспоминаем, прежде всего, о даровании ещё первым людям обетования о спасении, о заключении завета, о пророчествах и, опять же, обетованиях, которыми Господь поддерживал Свой народ, чтобы в будущем явить спасение всем народам.

Но если в древности, до Рождества Христова, все эти пророчества и обетования были достоянием одного народа, то в Новом Завете, как говорит апостол Павел в сегодняшнем чтении, «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол. 3:11). Из всех народов Господь собирает Свой новый народ, Свою Церковь, в которую приглашаются все. И об этом же нам говорит сегодняшняя притча о брачном пире, прозвучавшая в Евангелии: некий знатный человек (в параллельном месте в Евангелии от Матфея говорится о царе) устроил пир для званых гостей. Но все они, один за другим, отказываются от приглашения. И каждый находит оправдание, чтобы не приходить – один недавно женился, другой был обеспокоен своим полем. И надо сказать, что все эти оправдания на тот момент имели под собой серьёзные основания: во Второзаконии говорится, что недавно женившийся освобождается даже от необходимости идти на войну ради святости и радости брака (см. Втор. 24:5). И тот, кто недавно насадил виноградник и ещё не успел вкусить плодов, тоже освобождается от воинской повинности, которая на момент написания тех строк для Израиля была священной.

Но! Господь обращает эту притчу, прежде всего, иудеям, которые себя осознавали избранным народом: в первую очередь ведь именно они призывались, на брачный пир, под образом которого нам неоднократно в Священном Писании предстаёт Царство Божие. Трагедия Израильского народа была в том, что он веками жил надеждой на спасение, но отказался, в своей большей части, от этого дара, когда Спаситель пришёл. И как в этой притче говорится о том, что господин отправил своих слуг, чтобы призвать каждого, кого они встретят на пути – в том числе и нищих, и увечных, и болящих, – так и в действительности Господь призвал все народы. Включая язычников, на которых когда-то иудеи смотрели свысока. Правоверным иудеям, современникам Христа, и в голову ведь не могло прийти, что брачный пир, уготованный Самим Господом, будет предназначен не для одного только народа, а для всего человечества…

Господь приглашает всех на «брачный пир». «Ибо много званых, а мало избранных» (Мф. 22:14). Не потому, что Сам Бог считает кого-то недостойным: Он, напротив, обращается ко всем. Но, как говорит митрополит Антоний Сурожский, избранных мало, потому что мы сами порой считаем Бога «недостойным» нас. И в этом проблема уже не Инудейского народа, а каждого, кто может себе позволить ответить Богу отказом, не впустить Его в свою жизнь, услышать Его призыв и не откликнуться на него. Это проблема многих из нас.

Так что сегодняшняя притча – вовсе не об иудеях. Каждый из нас должен задаться вопросом: а кто в этой притче я? Откликнувшийся с благодарностью и со смирением на приглашение Господа стать соучастником этого пира (образом и самой реальностью чего, кстати, является Евхаристия)? Или же мы те, кто под разными благовидными предлогами, существенными и нет, отказываются от этого дара? Трагедия ада, в конце концов, заключается ведь именно в свободе человека, направленной против Бога. Именно в ней ответ на вопрос, почему вообще существует ад.

В сегодняшнем апостольском чтении есть и другие слова, которые звучат в преддверии Рождества особенно актуально. Хотя на самом деле, конечно, апостол Павел обращал их к христианам вне зависимости от какой-либо календарной даты. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол. 3:4). Полезно вспомнить накануне светлого праздника о необходимости украсить свою жизнь и своё сердце добродетелями, о необходимости внимать Слову Божию, предстоять перед Богом с молитвой и встречать Его в Таинствах.

Но особое значение приобретают эти слова для человека, в качестве возвещения не только конца мировой истории, но и конца нашей личной истории на земле. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» – это призыв к нашей совести. Каким будет наше сретение со Христом, не только в праздник Его Рождества, но и тогда, когда встретимся с Ним лицом к лицу? Готовы ли мы будем 4 этому или будем в ужасе от той святости и той любви, которой мы не хотели ни познать, ни прикоснуться в своей жизни? Или же мы встретим Его с благодарностью и радостью, потому что всю жизнь стремились к Нему, и словом и делом проявляли верность Ему, служа по Его заповедям нашим ближним?

Такие вопросы ставит перед нами сегодня Церковь. Будем же искать ответы на них ежедневно в своей жизни, стремясь жить с Богом, чувствовать Его присутствие не только в воскресный день, не только в праздник Рождества, но и всегда в нашей жизни. Ведь Он сказал, и ничто в мире не отменит истинности этих слов: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:30). Аминь!

29 декабря 2024 года,

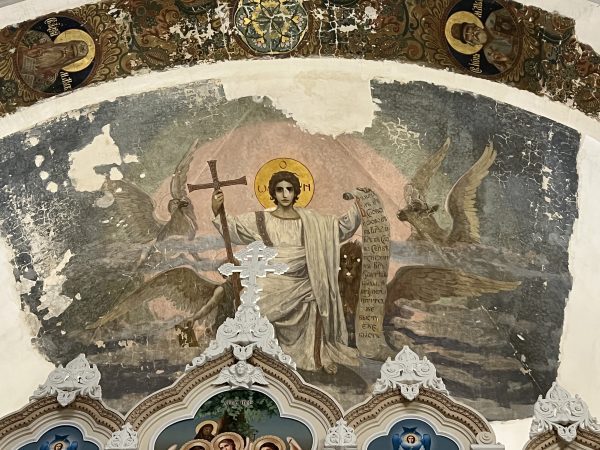

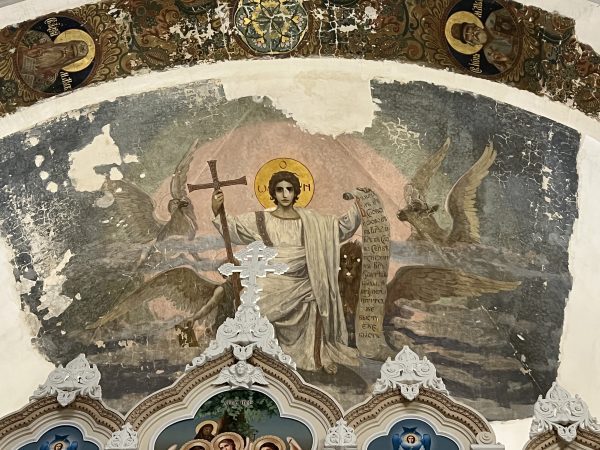

Храм Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных города Москвы